No hay guerras hoy en América Latina, los golpes militares del siglo XX han quedado atrás. Pero la inseguridad persiste, y los periodistas la sufren. No solo el crimen organizado o el narcotráfico coartan la libertad de prensa: muchas veces lo hacen las propias instituciones. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Brasil, Honduras, México, Guatemala o Perú, cada una en su contexto, tienen abundantes ejemplos de políticas que dificultan el correcto funcionamiento de la profesión periodística y, con ello, de la democracia.

* ROSENTAL CALMON ALVES

Ningún país de América Latina está en guerra. Sin embargo, se ha tornado en costumbre desde el inicio de este siglo la triste estadística de que matan más periodistas en esta región que en los países en guerra. Solamente en México, fueron asesinados 168 periodistas desde el año 2000, según la organización Artículo 19. Mataron a 47 periodistas durante el Gobierno del presidente Manuel López Obrador (2018-2024), mismo número de asesinatos que en el sexenio anterior.

Además de asesinatos (y de la crisis económica que afecta a los medios en todo el mundo) el periodismo latinoamericano sufre los ciberataques de ejércitos de troles mercenarios, lawfare o “guerra jurídica”, encarcelación, exilio, uso de la publicidad oficial como arma, boicots forzados de anunciantes, acoso fiscal y otras formas de ataques de Gobiernos y poderes fácticos que han destruido o tratan de destruir la democracia.

En algunos casos, los ataques a la prensa parecen representar apenas el primer blanco, la primera batalla de una guerra contra la democracia. No es casualidad que líderes populistas autoritarios empiecen esa guerra señalando a la prensa como “enemigo del pueblo”. No importa si son de izquierdas o de derechas, ellos usan los ataques a la prensa como el primer eslabón hacia al debilitamiento o la destrucción de la democracia que nos costó tanto alcanzar en América Latina.

Yo empecé mi carrera periodística en 1968, bajo la dictadura militar en Brasil. Durante la década de 1970, recibí frecuentes llamadas de la policía con notas de censura, temas de los cuales no podíamos informar a la sociedad. A finales de los años 70 y a lo largo de los 80, me tocó cubrir las violentas dictaduras militares de América Latina. Pero aquella ola de autoritarismo, casi siempre extremadamente violento, era diferente de lo que vemos hoy en la región.

Los dictadores del siglo XX usaban el pretexto de que estaban interrumpiendo las frágiles democracias de América Latina solo por un tiempo, para salvarlas del comunismo. Eran tiempos de la Guerra Fría y Occidente quería a toda costa evitar otras Cubas en la región. En el siglo XXI, no hemos visto más los tradicionales golpes militares, sino líderes políticos y organizaciones criminales tratando de subvertir las democracias, para transformarlas en regímenes autoritarios permanentes, a veces con claras características fascistas.

Con eso, cada vez más, el periodismo latinoamericano se vuelve un ejercicio de resistencia, frente a la violencia de los narcotraficantes y el crimen organizado en general, o frente a gobernantes que tratan de coartar las libertades democráticas o que, incluso, ya lograron destruir la democracia en sus países.

Los líderes populistas autoritarios empiezan su guerra contra la democracia señalando a la prensa como “enemigo del pueblo”

En el caso de Venezuela, desde que tomó posesión como presidente en 1999, Hugo Chávez estuvo en guerra contra de la prensa, una situación que se exacerbó aún más con su sucesor, Nicolás Maduro, a partir de 2013. La resistencia de los medios tradicionales venezolanos no duró mucho. Una a una, empresas periodísticas fueron siendo cerradas o compradas, a veces misteriosamente, sin que se conocieran sus nuevos dueños, quienes pronto cambiaban la línea editorial para apoyar al Gobierno.

Sin embargo, una diversidad de medios pequeños, independientes, innovadores y valientes fueron apareciendo en internet para ofrecer resistencia al régimen autoritario venezolano. Son sitios web, canales de YouTube y otras plataformas de redes sociales o de mensajería, con nombres raros como ArmandoInfo, Efecto Cocuyo, RunRunes, El Pitazo y Prodavinci. Desde Venezuela o desde el exilio, periodistas de estos y otros medios no tradicionales informaron al pueblo venezolano y a la comunidad internacional sobre el fraude electoral descarado del Gobierno Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En medio de la situación de inseguridad de los periodistas durante las protestas contra el fraude electoral, algunos de estos nuevos medios venezolanos se juntaron en un proyecto innovador. Para ocultar la identidad de los periodistas y evitar que fueran apresados, recurrieron por primera vez al uso de avatares creados por inteligencia artificial, que presentaban las noticias en vídeos diseminados en las redes sociales.

En Cuba, desde los años 90, periodistas independientes también usan la creatividad innovadora para enfrentar la censura y la represión, lo que ha conllevado prisión y exilio para muchos de ellos. Primero fotocopiaban sus publicaciones para la distribución clandestina, después vinieron los blogs, los pendrives y la proliferación de sitios web. El Gobierno ha reaccionado con olas represivas y nuevas leyes y regulaciones, culminando en octubre de 2024 con la draconiana Ley de Comunicación Social, que solo reconoce como legales los medios vinculados al Partido Comunista. Se desató de inmediato otra ola de represión, basada en la nueva ley.

En Nicaragua, siguiendo el ejemplo de Cuba, Daniel Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, crearon una dictadura brutal y bizarra, donde el periodismo independiente se tornó en crimen punido. Unos 300 periodistas de Nicaragua se fueron al exilio, mientras los pocos que se quedaron son sometidos a la represión del régimen a la menor señal de resistencia. El periodista Víctor Ticay, por ejemplo, cumplió 17 meses de prisión por cubrir una procesión en la Semana Santa de 2023. Fue desterrado a Guatemala en septiembre de 2024. Dos meses después, otro periodista que se quedó en Nicaragua fue preso por criticar en su programa de televisión el alza del coste de la vida.

Desde Costa Rica, España y Estados Unidos, periodistas nicaragüenses forzados al exilio siguen trabajando en la cobertura de las noticias de su país a través de medios alternativos en internet, a pesar de serias dificultades económicas y sacrificios personales. Algunos tuvieron que enfrentar largos periodos en prisión o lograron salir del país para escapar de la cárcel, donde son sometidos a condiciones inhumanas.

Desde el exilio, periodistas cubren no solo el día a día de Nicaragua, sino producen también investigaciones periodísticas más a fondo, como las revelaciones en agosto de 2024 en el sitio Confidencial sobre el aparato de espionaje electrónico militar de Rusia que funciona en bases militares nicaragüenses.

Confidencial es una organización periodística, fundada por Carlos Fernando Chamorro hace 30 años en Nicaragua, que opera desde Costa Rica, porque él y su equipo tuvieron que exiliarse para escapar del encarcelamiento. Chamorro, sin embargo, no pudo eludir la pérdida de su nacionalidad y de sus bienes en Nicaragua, lo que también pasó con otros periodistas. La pérdida de la ciudadanía en su patria es una de las formas crueles de punición usada por la dictadura nicaragüense contra periodistas y disidentes. Otra táctica cruel es el hostigamiento de los familiares de los periodistas exiliados que se quedaron en el país.

Costa Rica, el país vecino elegido por la mayoría de los periodistas nicaragüenses exiliados, es considerada la “Suiza de América Central”, con instituciones democráticas fuertes y libertad de prensa. Por eso fue una sorpresa cuando el presidente Rodrigo Chaves tomó posesión en 2022 y empezó a usar términos como “prensa canalla” y a amenazar con represalias económicas contra los principales medios de comunicación del país, enojado con las críticas y con las revelaciones de un caso en el que fue acusado de acoso sexual.

Las preocupaciones sobre la libertad de prensa en Costa Rica aumentaron aún más durante la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en noviembre de 2024. El periodismo independiente salvadoreño también está buscando refugio en Costa Rica, debido a la persecución de Bukele. No fue una visita protocolaria, sino una verdadera consagración del presidente de El Salvador, muy admirado por los seguidores de Rodrigo Chaves por su estilo populista autoritario, al haber vencido a las violentas pandillas salvadoreñas y alcanzado logros económicos para su país.

Otra táctica cruel es el hostigamiento de los familiares de los periodistas exiliados que se quedan en el país opresor

El “modelo Bukele” ha ganado popularidad no solamente en Costa Rica. En otras partes de América Latina, donde la democracia no ha logrado resultados económicos y soluciones para problemas de seguridad pública, el presidente salvadoreño también ha visto crecer su fama. Por eso, es significativo que, en San José, Chaves y Bukele hayan lanzado la idea de crear una “Liga de Naciones”, que más parece un movimiento para exportar el “modelo Bukele”. “Vamos a sentarnos para invitar a los países que tengan Gobiernos que piensen como el nuestro”, dijo el presidente salvadoreño, al lado de su colega costarricense.

En ese “modelo Bukele” no hay lugar para una prensa libre, crítica y fiscalizadora, como debe ser en una democracia. El presidente, que se autoproclamó en Twitter, ahora X, “el dictador más cool del mundo mundial”, ha estado en guerra contra la prensa desde que tomó posesión en 2019. Empoderado por una gran popularidad y por el apoyo de las Fuerzas Armadas, pasó a perseguir a periodistas incluso con el uso de espionaje electrónico, además de invadir el Congreso con militares para intimidar a los legisladores. Él no se cansa de atacar al periodismo en las redes sociales, donde hay una permanente, agresiva y peligrosa campaña contra periodistas.

En abril de 2023, el periódico digital salvadoreño El Faro anunció el traslado de su “estructura administrativa y legal” a Costa Rica, debido a las constantes agresiones del Gobierno. “Durante la Administración Bukele, El Faro y sus empleados hemos sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en la Casa Presidencial; hemos enfrentado seguimientos físicos y amenazas; espionaje con Pegasus; acoso a anunciantes, y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial”, explicó la dirección de El Faro. La larga lista de ataques incluye “múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas”, incluso una de lavado de dinero que el presidente presentó en la cadena nacional de radio y televisión.

Poco antes de la visita a Costa Rica, Bukele fue a Buenos Aires a encontrarse con pompa y circunstancia con su colega de ultraderecha Javier Milei, quien ya había enviado a su ministra de Seguridad a El Salvador para visitar la superprisión para pandilleros, joya de la corona de Bukele. Además de seguridad y criptomonedas (otra obsesión de Bukele), temas más mencionados en la cobertura periodística de la visita, no sorprendería si los presidentes hubieran hablado del desprecio por los periodistas, un sentimiento que ambos comparten y no ocultan.

La costumbre de incentivar y promover hordas de troles, verdaderas milicias digitales, para atacar al periodismo se ve por toda la región

En su escalada de insultos a la prensa argentina, en agosto de 2024, Milei publicó en X un texto titulado “Periodistas en llamas”, en el cual claramente justifica e incita sus defensores a atacar a periodistas en las redes sociales. Esa costumbre de incentivar y promover hordas de troles, verdaderas milicias digitales, para atacar al periodismo se ve por toda la región, con efectos psicológicos fuertes para periodistas y sus familiares, además del peligro de volverse ataques físicos. A veces son agresiones espontáneas, pero cada vez más parecen ser el trabajo de agencias de troles bien pagados.

En Brasil, hemos visto durante el Gobierno de Jair Bolsonaro la actuación de una “oficina del odio”, un grupo liderado por un hijo del presidente que se instaló en el palacio presidencial para atacar y difamar periodistas y opositores políticos de las maneras más viles. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizaba las “mañaneras”, conferencias de prensa diarias transmitidas por YouTube, para atacar a periodistas, lo que era siempre seguido de agresivos ecos en las redes sociales, muchas veces claramente orquestados. A veces, cuando un periodista hacía una pregunta que molestaba al presidente, antes de que saliera del edificio, ese reportero ya había sido víctima de una avalancha de ataques en las redes sociales.

Durante el sexenio de López Obrador se registraron 3.408 agresiones contra la prensa, equivalentes a una cada 14 horas, y un incremento del 62% con relación al sexenio anterior, según un informe de la organización Artículo 19. Estos ataques incluyen 47 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos.

En Honduras, narcoestado, de acuerdo con autoridades estadounidenses, más de 40 periodistas fueron asesinados desde 2010. El Gobierno de Xiomara Castro también tiene una relación de hostilidad contra la prensa independiente. Los periodistas son víctimas constantes de las llamadas “tropas digitales”. Lo mismo ocurre en la vecina Guatemala, donde la situación se ha agravado aún más en los últimos años, debido a que el control del poder judicial cayó en manos de quienes José Rubén Zamora, el más consagrado periodista guatemalteco, llama “cleptocracia”.

Durante 40 años, Zamora ha denunciado innumerables casos de corrupción que han llevado a poderosos políticos y empresarios a la cárcel. Eso le costó todo tipo de represalias, a veces violentas. Una granada explotó en su coche, él fue secuestrado y después fue abandonado drogado en un basurero, su casa fue invadida por hombres y mujeres fuertemente armados que pasaron horas aplicándole tortura psicológica (como una ejecución simulada) en frente de sus hijos y esposa, su periódico sufrió acoso fiscal a través de interminables auditorías y boicot publicitario por amenazas de autoridades a anunciantes.

José Rubén Zamora fue preso en una operación policiaca que más parecía de película. Hasta por el techo de la casa descendieron policías fuertemente armados

Por décadas, Zamora tuvo todas las razones del mundo para salir de Guatemala, pero casi siempre decidió quedarse, aun cuando tenía informaciones creíbles de que lo iban a matar. Una vez sí salió, pues parecía inminente que un sicario lo iba a asesinar, si bien regresó cuando las cosas parecían calmarse un poco. Zamora resistió a todo, pero durante el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) no pudo con el lawfare, el uso del sistema judicial para desprestigiar y complicar indebidamente a adversarios políticos y periodistas.

El 29 de julio de 2022, Zamora fue preso en una operación policiaca que más parecía de película. Hasta por el techo de la casa descendieron policías fuertemente armados, como si esperaran encontrar una banda criminal. Era claramente una intimidación, un mensaje no solo para Zamora, el más galardonado periodista de Guatemala, sino para todo el periodismo del país.

Zamora está siendo acusado de lavado de dinero y chantaje, en un proceso lleno de irregularidades armado por fiscales y jueces que venían desmantelando todos los esfuerzos para combatir la corrupción en Guatemala. Zamora estuvo confinado en una celda oscura de una prisión militar en Ciudad de Guatemala por 812 días hasta que en octubre de 2024 pudo beneficiarse de arresto domiciliario -algo que los jueces guatemaltecos le negaron por más de dos años, aunque lo conceden rutinariamente en casos mucho más graves-. Sin embargo, a finales de 2024, cuando se escribía este artículo, un juez revocó el beneficio y el valiente periodista se preparaba otra vez para regresar a la cárcel.

Mientras Zamora sufría en 2024 la prisión militar en Guatemala, en Perú se formaba otro caso de lawfare: unos fiscales y políticos acusados de corrupción intentaban condenar a prisión a Gustavo Gorriti, uno de los mejores y más valientes periodistas de investigación de América Latina. La extraña acusación que lanzaron sobre Gorriti fue la de que él sobornó a los fiscales que investigaban “Lava Jato”, el megacaso de corrupción de una constructora brasileña en varios países latinoamericanos. El soborno sería un intercambio de información. Es decir, que Gorriti le proveía información a los fiscales que investigaban “Lava Jato” a cambio de primicias en las noticias del caso. Una clara venganza por las investigaciones periodísticas irreprochables que el periodista realizó sobre “Lava Jato”, que llevaron a varios políticos, incluso expresidentes, a prisión.

Las acciones judiciales en contra de Gustavo Gorriti y otros periodistas peruanos son seguidas por ataques en las redes sociales cada vez más virulentos

Como en el caso de Zamora, las acciones judiciales en contra de Gorriti y otros periodistas peruanos son seguidas por los ataques en las redes sociales que se vuelven más y más virulentos. La tecnología digital ha creado un ecosistema mediático que está siendo utilizado de manera eficaz no solo en contra del periodismo, sino también para debilitar o destruir la democracia tanto en países latinoamericanos como en otras partes del mundo.

Mientras populistas y ciertos sectores antidemocráticos en América Latina se sienten fortalecidos con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, vale la pena acordarse de un momento de sinceridad que él tuvo en una entrevista en la cadena de televisión CBS en 2016, cuando la reportera le preguntó que por qué tantos ataques a los periodistas: “¿Sabe por qué lo hago? Lo hago para desacreditar y degradar a todos ustedes; y así, cuando escriban historias negativas sobre mí, nadie les va a creer”.

La lógica es simple y directa. Representa un intento de demoler la prensa independiente y fiscalizadora, reconocida como “cuarto poder”, uno de los pilares que sostienen la democracia liberal occidental. Sin ese pilar, no hay democracia. Por ello, la guerra en contra de la prensa es la guerra en contra de la democracia.

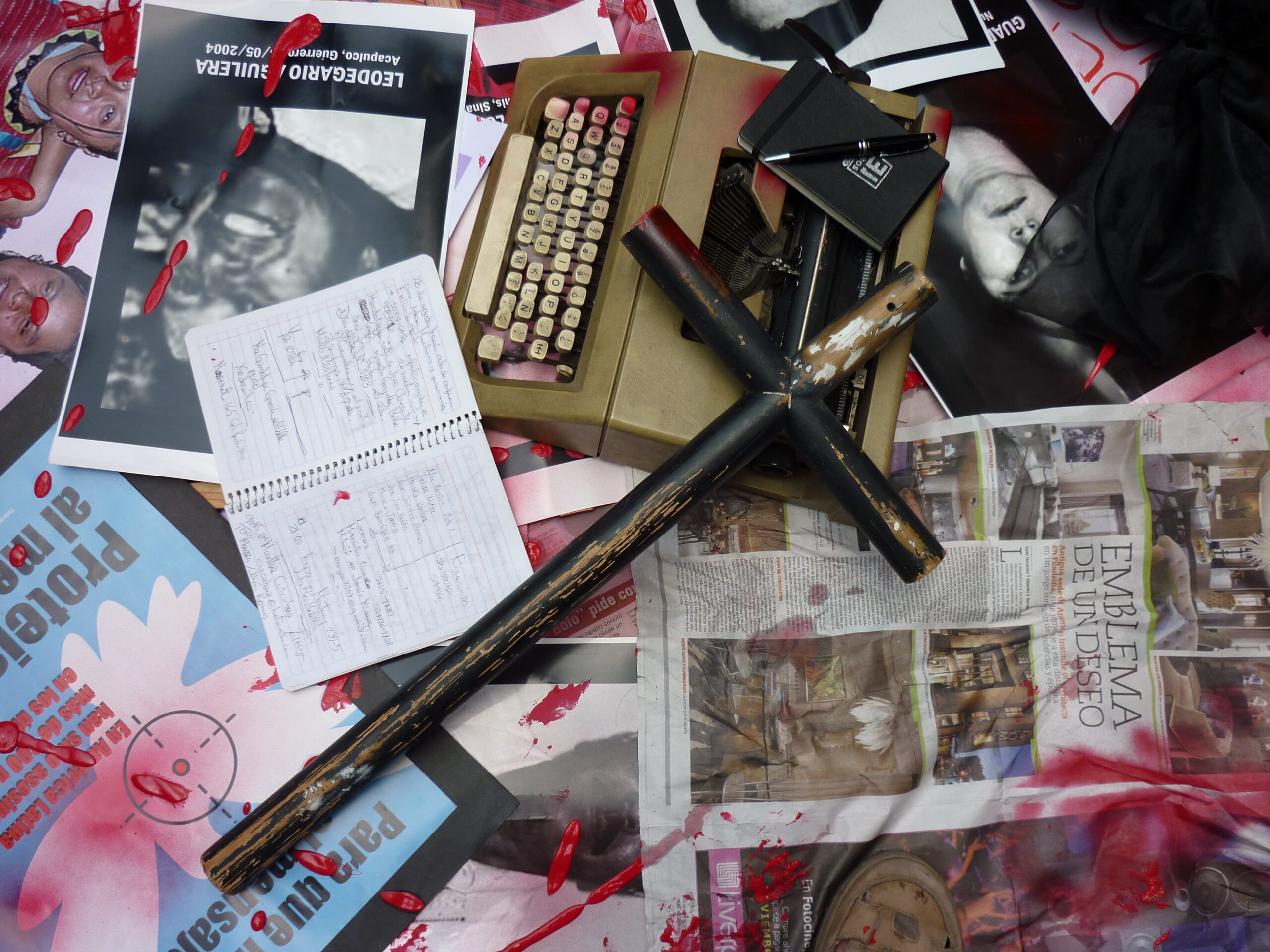

Pie de foto: Manifestación por el asesinato de Regina Martínez en abril de 2012, frente a la representación del Gobierno del estado de Veracruz (México) en el Distrito Federal. Foto: Gerardo Albarrán

Contenido relacionado:

- Carta a los Lectores: "De la precariedad y la salud mental de los periodistas a los efectos de la IA", por José Francisco Serrano Oceja

- "Los periodistas en Gaza y el Líbano, entre el riesgo mortal y la lucha por la verdad", por Ethel Bonet

- "Ucrania, la guerra de Vietnam periodística para nuestra generación", por Alberto Rojas

- "La derrota de los grandes medios en las elecciones de EE. UU.", por Felipe Sahagún

- "Debilidades y oportunidades del plan de medios del Gobierno", por Isabel Fernández Alonso

- "Prevenir la captura de los medios en Europa: disposiciones de la EMFA sobre la propiedad de los medios y la publicidad estatal", por Adriana Mutu

- "La ignorada amenaza a la sostenibilidad de los medios: la salud mental de los periodistas", por Mar Cabra y Aldara Martitegui

- "La IA y el periodismo: una nueva era de cambios operativos y productivos", por Juan Carlos Mateos Abarca

- "La respuesta a las amenazas híbridas: El caso de la desinformación. La prensa", por Federico Aznar Fernández-Montesinos

- "Huecos para el riesgo y la innovación: proyectos periodísticos más allá de la politización editorial", por Emilio Doménech